Konstruktionen aus Stahlbeton sind enormen Belastungen ausgesetzt: Das Material muss das Gewicht und die Vibrationen von Schnell- und Güterzügen ebenso aushalten, wie die Kräfte, die auf ein Hochhaus wirken. Umso wichtiger ist es, regelmäßig die gesamte Struktur und den Zustand des Baustoffs zu prüfen. Bislang gelingt dies nur mit aufwändigen Materialprüfungen, die zeit-, arbeits- und kostenintensiv sind. So werden Brücken beispielsweise händisch mit Hämmern auf Hohlstellen abgeklopft und hierfür nicht selten gesperrt. Trotz der regelmäßigen Prüfungen kann schweres Materialversagen, wie beim Einsturz der Carolabrücke in Dresden, nicht ausgeschlossen werden.

Schon seit langem wird daher an Prüfverfahren mit Ultraschall geforscht. Die Forschungsgruppe CoDA (Concrete Damage Assessment by Coda Waves) hat vielversprechende Ergebnisse zu einem neuen Verfahren vorgestellt: Mit Hilfe der sogenannten ultraschallbasierten, hochsensiblen Coda Wellen Interferometrie (CWI) können Bauwerke künftig nicht nur punktuell geprüft, sondern kontinuierlich und umfassend überwacht werden. Dadurch lassen sich kritische Veränderungen an Bauten frühzeitig erkennen und Maßnahmen rechtzeitig ergreifen, um Sperrungen oder Evakuierungen zu verhindern.

Messungen unter Realbedingungen

Die CWI ist eine Methode zur Überwachung und Analyse von Materialveränderungen, insbesondere geeignet für Beton- und Spannbetonbauteile. Sie nutzt Ultraschallwellen, um sehr kleine Änderungen in der Materialstruktur zu detektieren. Diese Technik ist besonders nützlich, um Spannungszustände und potenzielle Schäden frühzeitig zu erkennen.

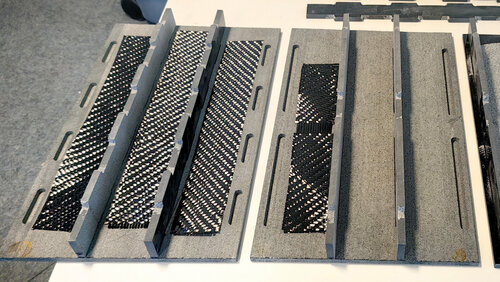

Die Forschungsgruppe CoDA (DFG FOR 2825) bestehend aus Forschenden der Technischen Universität München (TUM), der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und der Hochschule Bochum (BO) testet die Anwendung der CWI für die Überwachung von Stahlbetonbauwerken in Langzeittest an zwei Bauwerken. Seit 2021 messen die Forschenden mit Ultraschall-Sensoren den Zustand der 96 Meter langen Gänstorbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm. 2022 begannen Messungen an der Münchner U-Bahnstation Scheidplatz. Dort messen die Sensoren die Belastung der Decke des Bauwerks durch den oberirdischen Straßenbahnverkehr.

Computergestützte Modelle übersetzen die Signale

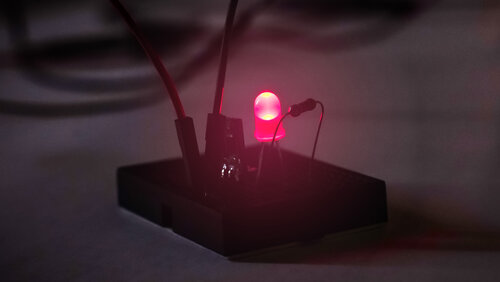

Die röhrenförmigen Sensoren mit einer Länge von gerade einmal 75 Millimetern und einem maximalen Durchmesser von 20 Millimetern werden in Bohrlöchern oder unmittelbar bei Herstellung dauerhaft im Bauwerk angebracht und liefern kontinuierlich Daten über die momentane Belastung und alterungsbedingte Veränderungen des Materials. Doch die Signale der Ultraschallsensoren sagen zunächst nichts über den Grad der Schädigung und die genaue Position etwaiger Schäden aus. Sie müssen zunächst übersetzt und interpretiert werden.

Hier kommen komplexe mathematisch-physikalische Modellierungen und Simulationen ins Spiel. In Kombination mit maschinellem Lernen werden die Ultraschalldaten so interpretiert, dass sie die Änderungen der physikalischen Materialeigenschaften, wie Steifigkeit, auf verschiedenen Skalen übersetzen können. Nicht nur der Grad, sogar der Ort der Schädigung kann mit den Methoden abgeleitet werden. Die Daten der Sensoren werden an einen Server übertragen, was eine Bauwerksüberwachung aus der Ferne ermöglicht. So können zukünftig viele Bauwerke zentral beobachtet werden.

Dauerhafte Überwachung mit minimalem Eingriff

Der Sprecher des CoDA-Projekts, Christoph Gehlen, Professor für Werkstoffe und Werkstoffprüfung im Bauwesen an der TUM, sagt: „Die Ergebnisse unserer jahrlangen Versuche unter Realbedingungen sind eindeutig: Uns ist es gelungen das CWI-Messverfahren derart zu verfeinern, dass wir zukünftig mit unseren Sensoren und den komplexen Auswertungsmodellen selbst große Bauten mit minimalen Eingriffen in die Struktur überwachen könnten. Ausschlaggebend hierfür ist unser systematischer und ganzheitlicher Ansatz – der angefangen bei den externen Einflüssen wie Temperatur und Feuchtigkeit bis hin zu einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren für die Auswertung der Signale berücksichtigt.“

Kontakt:

Prof. Dr. Christoph Gehlen, Lehrstuhl für Werkstoffe und Werkstoffprüfung im Bauwesen

cbm – Centrum Baustoffe und Materialprüfung der Technischen Universität München, https://www.mae.ed.tum.de/cbm/startseite/

CoDA ist ein Förderprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)